Nel cuore di Treviso, tra mazzi ingialliti e stampe d’epoca, Andrea Piovesan ricostruisce la storia dimenticata delle carte da gioco veneziane: un viaggio tra imperi, cartiere e simboli che ancora oggi parlano di noi

Un buco al centro del re di bastoni, e dentro, lo stemma di Treviso.

Basta questo dettaglio, minuscolo e apparentemente insignificante, per riscrivere la storia delle carte da gioco.

Che porta nel cuore del Veneto.

Andrea Piovesan lo sa bene: da anni colleziona, studia e racconta quei mazzi che molti di noi hanno tenuto in mano da bambini, senza sapere di maneggiare frammenti di storia.

Una storia che parte dai mamelucchi, passa per le calli di Venezia e arriva — tra guerre, tasse e odori di cartiera — fino ai tavoli di Las Vegas. E che oggi cerca casa proprio dove tutto è cominciato: a Treviso, dove è nata l’idea di un museo nazionale delle carte da gioco.

Tutto iniziò da una tassa

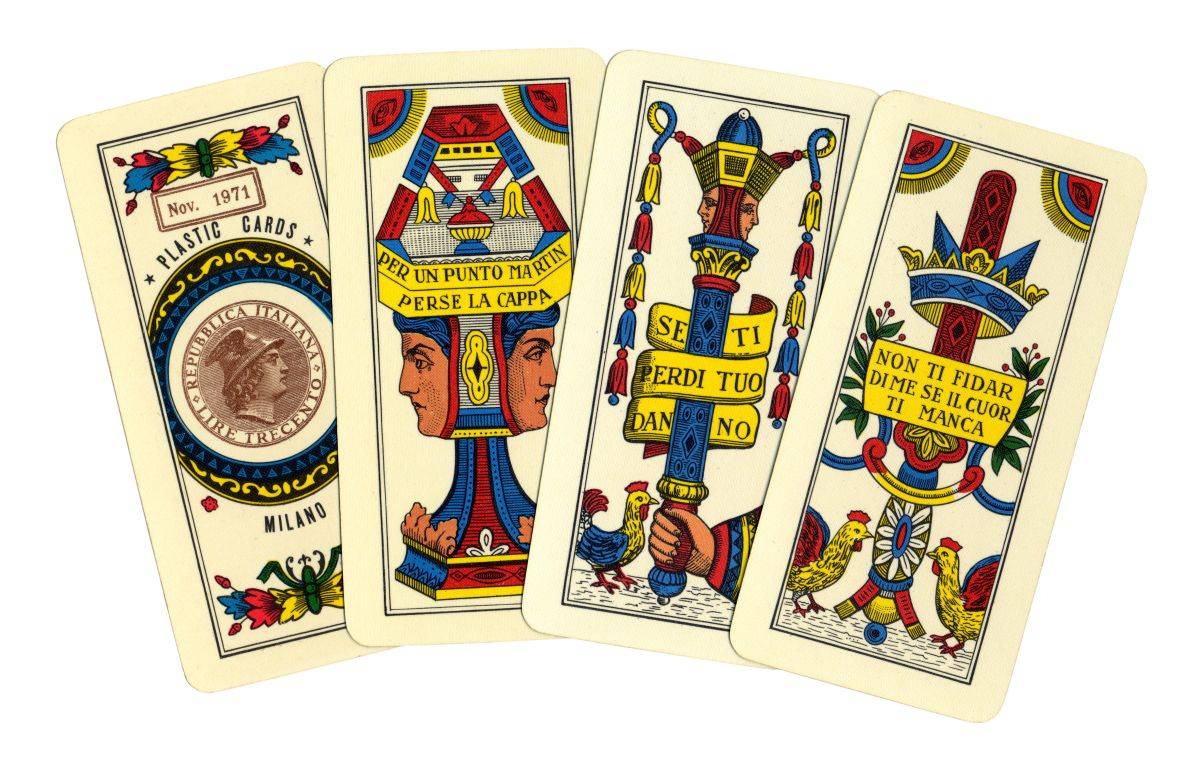

In Veneto, conosciamo perlopiù le carte trevigiane, con i consueti semi – comuni alle altre tipologie geografiche – di spade, bastoni, coppe e denari, e le diverse figure: ea vecia de spade (il fante), re beo e settebeo (re e sette di denari), i paroni (gli assi dei rispettivi semi).

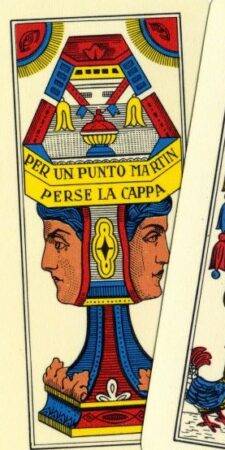

“Le carte trevigiane sono eredi dirette delle carte veneziane, dal momento in cui i fratelli Prezioso hanno inserito il logo della città di Treviso nel buco al centro del re di bastoni – racconta Andrea Piovesan, mentre dispone sul panno verde di casa mazzi antichi, mazzi freschi di stampa, e un raccoglitore con un numero imprecisato di stampe cartografe dei mazzi trevigiani, tra Ottocento e Novecento -. Il logo trevigiano venne apposto poiché il Regno d’Italia, dopo l’acquisizione veneta, traslocò il bollo della tassa dal re all’asso di denari”.

Un segno, questo, di come la ricostruzione storica delle carte passa soprattutto dalla lettura della burocrazia, delle tassazioni, delle disposizioni legali.

“Le altre figure – continua Piovesan – hanno origine ignota, se non per la provenienza geografica; semi e figure derivano infatti dai mamelucchi medievali, che a loro volta portarono le carte dalla, forse, lontana Mongolia. Solo di un motto abbiamo conoscenza: quello dell’asso di coppe: Per un punto Martin perse la cappa racconta l’aneddoto per il quale un alto prelato fece scrivere, sullo stipite di una porta d’entrata (e in latino) una frase con un punto sbagliato; il significato cambiò, da (all’incirca) ‘qui tutti sono accetti’ a ‘nessuno è accettato’. L’errore gli costò la cappa cardinalizia”.

Carte, mercanti e bambagina: la nascita di un’industria a Venezia

Le prime carte da gioco sono comparse nel continente europeo dal Trecento, per due vie: quella dei commerci veneziani e dalla Spagna. Da qui, risale il più antico mazzo di carte ritrovate in Catalogna ( di cui Piovesan possiede una riproduzione), datato tra il 1390 e il 1410, color marrone-ocra, dove sono palesi i rimandi ai semi da gioco per come li conosciamo.

“Le carte si iniziarono a stampare a Venezia – snocciola Andrea Piovesan, mentre sfoglia il faldone di alcuni dei suoi 4000 mazzi in possesso – per una concomitanza di avvenimenti: i mercanti intravvidero un commercio proficuo e a Venezia c’erano la tecnologia, e la materia prima, per produrle. Tra Fabriano e Treviso, infatti, si era già cominciato a produrre la bambagina (dal Duecento), una carta fatta dai resti di corde e di stracci. Questa aveva caratteristiche meccaniche più resistenti della pasta in semi di lino e permise quindi la produzione in larga scala”.

Treviso annaspa, Venezia esporta

Non fu tutto subito semplice.

“La produzione in larga scala creò disagi, nel centro di Treviso, a causa dei maleodori – spiega l’esperto -. Già alla fine del 1200 la gente si lamentava per produzione della carta perché, oltre all’odore, colorava tutte le acque dei fiumi di ocra. Venne quindi ordinato di spostare le cartiere fuori città, a Carbonera e Mignagola. In ogni caso, le carte da gioco furono presto prodotte anche e soprattutto in terraferma, tanto che all’inizio del 1400 il Senato veneziano si lamentò di questo.

La Serenissima rimase padrona del commercio nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, e qui esportava la maggior parte dei mazzi di carte prodotti. Nel Sei e Settecento addirittura 600.000 mazzi all’anno, mentre all’interno della repubblica se ne consumavano circa 150.000. Di questi, 300.000 venivano importati da Milano perché, pur se di buona qualità, costavano meno, in quanto veniva usata manodopera minorile di basso costo”.

Da Munari a Dal Negro

Ma la prima fabbrica moderna di carte da gioco nacque a Treviso.

Ad aprirla fu Luigi Murari, che aveva appreso l’arte dal suocero a Vicenza e che giunse nella Marca nel 1843.

Iniziò con lui la storia dei cartoleri trevigiani (dal 1400 alla fine del 1700) che Andrea Piovesan racconta nel suo libro Carte da Gioco e Cartoleri Trevisani.

“Nel 1848, dopo la nascita del figlio Guglielmo – che diventerà il più grande produttore di carte da gioco di fine ‘800 a Bari – Luigi Murari abbandonò tutto per partecipare alle guerre di indipendenza. A succedergli furono due profughi dalmati: Francesco e Giovanni Prezioso, che lavoravano presso il Murari. Questi rilevarono l’attività e la svilupparono sia commercialmente che produttivamente. È merito loro se, commissionando all’artista Antonio Nani da Alano di Piave, furono create le nuove carte Trevigiane, con i disegni che tuttora conosciamo. Furono editate intorno al 1865, e sono ancora immutate se non per le tecniche di stampa”, ricorda Piovesan.

La fabbrica dei Prezioso passò poi a Francesca Rind (a Venezia già si attestavano delle carte a suo nome), finché, tra il 1918 e il 1928 ci fu il passaggio a Teodomiro Dal Negro”.

Dal gioco alla galleria: l’evoluzione delle carte

Il resto, è storia. La Dal Negro rimane l’azienda più forte in Italia e una delle più in vista nel mondo (insieme alla belga Cartamundi, leader del settore). L’Italia ha avuto il più grande numero di carte standard regionali appartenenti a quattro grandi famiglie: le Venete (dette anche italiane) derivate dalle carte Veneziane, delle quali oggi sopravvivono le Trevisane, le Triestine, le Trentine e la Primiera Bolognese; le carte di provenienza spagnola, tra cui le Napoletane, le Siciliane, le Piacentine; quelle di origine francese: Toscane, Milanesi, Piemontesi e Liguri; per ultime quelle di origine Salisburghese che si giocano in Alto Adige.

Al di sotto, pullulano una serie di carte giocabili di fronda campanilistica, che vanno e vengono, a seconda della provincia in cui vengono prodotte. Si sono create, poi, le carte d’artista, disegnate anche da grandi pittori come Guttuso, Lele Luzzati, Joan Mirò (tendenzialmente non giocabili). Alcuni si sono orientati sui tarocchi – nati dalle famiglie nobiliari, in primis Gonzaga, per avere delle carte elitarie e differenti da quelle popolari – mentre negli anni Ottanta vennero usate come veicolo pubblicitario.

Andrea Piovesan: il custode delle carte

E infine, ma non infine, il lavoro di collezionismo e divulgazione di Andrea Piovesan, che ha ereditato la passione paterna.

“Alla sua morte, mio padre lasciò in eredità a mio figlio circa tremila mazzi. Era un gran collezionista -racconta Piovesan-. Questi sono rimasti chiusi in magazzino per anni. Poi, il Covid ci ha dato il pretesto per guardarle da vicino, e ci siamo resi conti del buco enorme nella storia delle carte europee, lasciato dalle nostre veneziane e trevigiane. In due anni di lavoro è nato così Carte da gioco e Cartolari Trevisani (Antiga edizioni) che ne racconta la storia”.

Il libro non è un punto di arrivo, anzi. Ve ne sarà un altro, a novembre, in collaborazione con altri esperti e appassionati di carte, e una mostra a Treviso, nello stesso periodo, per raccontare la storia delle carte veneziane attraverso edizioni e ristampe di mazzi storici (come i sei presenti al museo Correr di Venezia), iniziative culturali e una festa per celebrare (l’ormai) ultracentenario di attività dell’azienda, e della famiglia, Dal Negro.

“Vorremmo arrivare a fondare un museo nazionale delle carte da gioco – chiosa Andrea Piovesan – poiché in Italia ancora non esiste qualcosa del genere (mentre in Europa sì) e non è possibile lasciare che questo patrimonio storico e artistico rimango sparso, o chiuso in collezioni private”. E Treviso, in questo senso, sembra la città migliore, in Italia, per tale impresa.

Un’ultima domanda, però: le carte da gioco rischiano di scomparire, a causa di telefoni e smartphone? La risposta di Andrea Piovesan è certa: “No. Il gioco delle carte ha un fondamento psicologico; bisogna guardare il proprio compagno, i propri avversari. C’è una ritualità, un senso umano che attraverso uno schermo non si può replicare. Serve la presenza umana”.

Damiano Martin